部屋のカビ対策はこれで完璧!場所別の原因・リスク・除去・予防法を解説

最終更新日:

日本は高温多湿な気候のため、特に梅雨や夏場はカビが繁殖しやすい環境が整っています。「気づいたらお風呂や押し入れにカビが発生していた」「何度掃除しても再発する」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、カビの発生原因や健康・住環境への影響、効果的な予防方法、場所別の対策、そして正しい除去方法まで、カビ対策のすべてを網羅的に解説します。ご自宅や職場の空間を清潔に保ち、大切な家族の健康を守るための実用ガイドとしてご活用ください。

カビドクターズ代表

牧平 幸

カビドクターズの代表・牧平 幸です。カビ取り5年の経験と、世界初の特許技術を用いて大阪・京都No.1の品質を目指して日々カビ取りと向き合っております。

代表のカビ取りへの想い目次

そもそもカビとは?

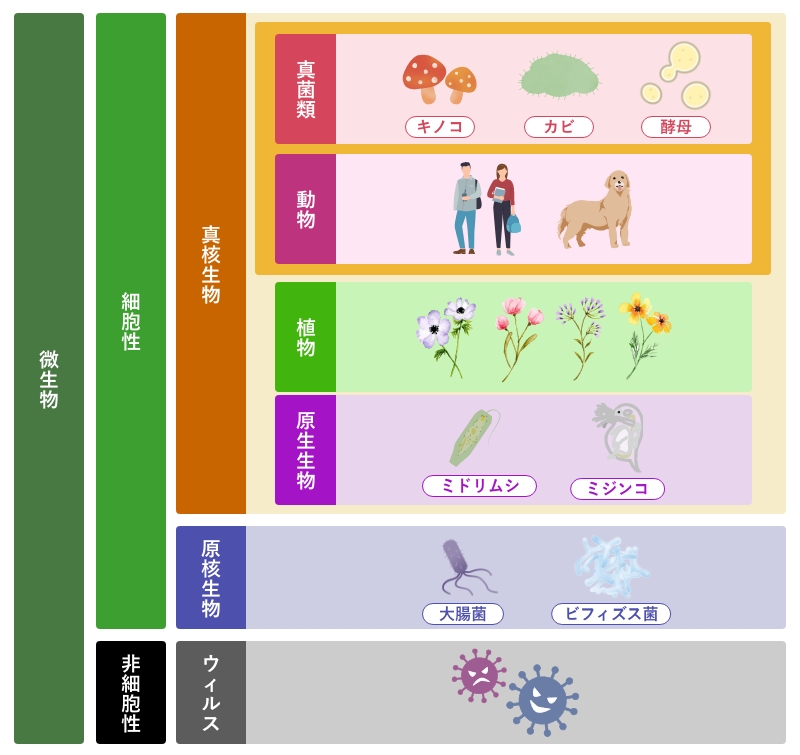

カビとは、「真菌類」に分類される微生物の一種です。空気中には常にカビの胞子が漂っており、目に見えない状態でも存在しています。これらの胞子が、温度・湿度・栄養(有機物)といった条件を満たすと、住宅内の壁・天井・カーテン・衣類・食品など、あらゆる場所で繁殖します。

カビには多くの種類があり、なかでも家庭内でよく見られるのは、黒カビ(クラドスポリウム)、青カビ(ペニシリウム)、赤カビ(フザリウム)などです。それぞれの種類によって発生しやすい環境や人体への影響が異なるため、正しい知識を持つことが、効果的なカビ対策の第一歩となります。

| カビの種類 | 特徴と影響 |

|---|---|

| 黒カビ(クラドスポリウム) | 黒カビは、特に浴室や窓枠、壁紙の裏など、湿気がこもりやすく換気の悪い場所に多く発生します。黒ずんだ斑点状に広がり、アレルギー性鼻炎や喘息など、呼吸器系のトラブルの原因になることがあります。 |

| 青カビ(ペニシリウム) | 青カビは、畳や木材、パンや果物などの食品に発生しやすく、青緑色の粉状の見た目が特徴です。一部の種は抗生物質「ペニシリン」の原料として有名ですが、住宅内では異臭や腐敗の原因となり、健康や衛生上のリスクとなります。 |

| 赤カビ(フザリウム) | 赤カビは、キッチンや浴室、結露しやすい壁面など、水分が多い場所に出やすく、ピンク〜赤褐色の斑点として現れます。見た目の不快感だけでなく、特定の種がマイコトキシン(カビ毒)を生成する場合があり、健康被害の恐れもあります。 |

特に注意すべき点は、カビは一度発生すると自然に消えることはなく、胞子が室内全体に拡散している可能性があるということです。見える箇所だけでなく、壁の裏や家具の隙間など目に見えない場所にも広がっているリスクがあります。

カビは非常に高い繁殖力と生命力を持つため、発見したら早急に除去し、再発防止のための対策を徹底することが大切です。

部屋のカビが健康に及ぼすリスク

部屋に発生したカビは見た目の問題にとどまらず、人の健康や住環境に悪影響を与える可能性があります。

人体への影響

特に代表的な健康被害として挙げられるのが、カビアレルギーです。

カビアレルギーは、空気中に浮遊するカビの胞子を吸い込み続けることで引き起こされるアレルギー反応で、「アレルギー性鼻炎」「咳」「結膜炎」などの症状が見られます。アレルギー体質の方や免疫力の低下した方は特に注意が必要です。

また、カビの中には有害な毒素(マイコトキシン)を生成する種類も存在し、長期間にわたって曝露されることで「過敏性肺炎」や「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」、「アスペルギルス症」など、重篤な健康障害を引き起こすこともあります。

こうした健康リスクを未然に防ぐためにも、カビを見つけた際は放置せず、早期に専門的な除去・清掃を行うことが重要です。

住環境への影響

カビの発生は、健康被害だけでなく、住宅や生活環境そのものにも深刻な影響を及ぼします。まず、カビが繁殖すると、壁紙・天井・畳・木材などの建材や内装が黒ずんだり、変色・変質したりすることが多く、見た目の清潔感を大きく損ないます。

特に湿気の多い場所では、カビがクロスや木材の内部にまで根を張り、素材自体を劣化させることもあり、放置すると修繕費用がかさむ恐れもあります。また、カビが原因で室内に独特のカビ臭がこもると、日常生活における快適性が大きく損なわれるのも問題です。

さらに、エアコンや換気扇などの機器内にカビが侵入・繁殖すると、胞子が部屋中に広がりやすくなり、再発リスクが高まるだけでなく、家全体の空気環境にも悪影響を及ぼします。

このように、カビの影響は表面的な汚れにとどまらず、住宅全体の劣化や快適性の低下を招く重要な問題です。快適で清潔な住まいを維持するためには、日頃からの湿気対策・換気・定期的な清掃によるカビ予防が欠かせません。

部屋にカビが発生する3つの原因・条件

カビが発生する原因は、主に「湿度」「温度」「栄養(汚れ)」「酸素」の4つの条件が揃ったときです。これらは“カビの4大発生要素”とも呼ばれ、いずれか1つでも欠けるとカビの繁殖は抑制されやすくなります。

中でも「湿度」はもっとも重要な要素で、室内の相対湿度が60%を超えるとカビが発育しやすくなり、80%を超えると一気に繁殖が加速するとされています。(出典:文部科学省・厚生労働省)

また、カビは20〜30℃前後の人が快適と感じる温度帯で活発に繁殖します。これに加えて、ホコリや皮脂、石けんカスなどの有機物(栄養源)、そして酸素が揃えば、カビにとっては理想的な生育環境となります。

このような条件が重なりやすい場所としては、以下のような室内環境が挙げられます。

- 浴室や洗面所など、水を頻繁に使う場所

- 結露が発生しやすい窓周辺や押し入れ

- 通気が悪く湿気がこもりがちなクローゼット

- 室内干しを多用している居室や寝室

こうした場所では、日頃からの換気・除湿・清掃を心がけることが、カビの発生を防ぐ最善策となります。

カビの発生を防ぐための対策・予防方法

カビ取りを10,000件以上対応してきた職人だからこそわかる、実践的で効果の高い「カビの発生を防ぐための4つの対策・予防方法」をご紹介します。

対策① 空気を動かす

カビ対策で最も重要なのが、「空気をしっかり循環させること」です。カビは湿気がこもった場所を好むため、空気が滞留すると湿度が上昇し、発生リスクが高まります。以下のような習慣が効果的です:

- 1. 毎朝・夜に窓を開けて換気を行う

- 2. サーキュレーターや扇風機を使って空気を循環させる

特に、クローゼットや押し入れ、家具の裏側など、空気が滞りやすい場所を意識して風を送ることで、湿気の停滞を防ぎ、カビの発生を抑えることができます。

対策② 湿度を50%以下に保つ

カビが最も繁殖しやすいのは相対湿度60%以上の環境です。そのため、湿度を50%以下に保つことが、もっとも効果的なカビ対策のひとつとなります。おすすめの方法は以下のとおりです:

- 除湿機を使用する(特に梅雨〜夏場)

- エアコンの除湿機能(ドライモード)を活用する

- 湿気がこもりやすい場所に除湿剤を設置する

また、洗濯物の室内干しは湿度を一気に上昇させるため、換気と併用しながら行うか、できるだけ外干しにするのが望ましいでしょう。

対策③ 温度を23℃以下に保つ

カビは20〜30℃の気温帯で活発に繁殖します。特に25℃前後は繁殖スピードが早くなるため、室温を23℃以下に保つことが、カビ抑制に効果的です。

夏場は冷房、冬場は適切な暖房調整に加えて、断熱や遮熱対策も行うことで、結露の発生も防げます。また、温度と湿度のバランスを確認できる温湿度計を活用すると、カビ対策を数値で管理できて安心です。

対策④ 毎日清掃する

カビの栄養源は、皮脂汚れ・石けんカス・ホコリなどの日常的な生活汚れです。これらが蓄積すると、湿度や温度の条件が揃ったときに一気にカビが繁殖します。

そのため、こまめな掃除習慣がカビ予防の基本。以下のポイントを意識しましょう:

- 浴室や洗面所は毎日水分を拭き取る

- 窓やサッシの結露は朝のうちにタオルで拭き取る

- 掃除機やモップで床・壁のホコリをこまめに除去する

特に梅雨時期や気温・湿度の高い夏場は、掃除の頻度を増やすことで、カビの「元」を断ち、清潔で快適な住空間を保つことができます。

カビが発生してしまった場合のカビ取り・除去方法

カビがすでに発生してしまった場合は、「自分で除去する方法」と「専門業者に依頼する方法」があります。発生状況や素材の種類によって適切な対処を選びましょう。

自力でカビ取りを行う方法

カビの色が薄く、範囲が狭い場合や、素材の奥深くまで浸透していない軽度のカビであれば、市販のカビ取り剤を使って自力で除去できる可能性があります。

基本的なカビ取りの手順は、以下のとおりです。

- ① カビ取りに適した塩素系カビ取り剤を準備する

- ② 換気を行い、手袋・マスクを着用して安全対策をとる

- ③ カビの発生箇所にカビ取り剤をたっぷりと塗布する

- ④ 30分程度放置して薬剤を素材に浸透させる

- ⑤ 水拭きや水洗いで薬剤をしっかり除去し、乾燥させる

注意点として、強力な薬剤は木材や金属などの素材を傷めることがあるため、素材に合った製品を選ぶことが重要です。また、目に見えるカビが落ちても、胞子が残っていると再発のリスクがあるため、仕上げに防カビ処理を行うのもおすすめです。

カビ取り業者に依頼する方法

カビが広範囲に広がっている、何度掃除しても再発する、素材の奥深くまで浸透しているといった場合には、カビ取りの専門業者に依頼するのが最も確実な方法です。

業者に依頼することで、目に見えないカビや根深いカビまで徹底的に除去でき、再発防止のためのコーティング処理や空間除菌など、専門的なアフターケアも受けられます。

自分での対応に限界を感じたら、無理をせず専門家に相談しましょう。

場所・部屋ごとのカビ対策

カビの発生は、家の中でも特に湿気がたまりやすい場所で起こりやすくなります。

ここでは、浴室・キッチン・エアコン・押し入れなど、カビが発生しやすい代表的な場所ごとに、効果的な対策を具体的にご紹介します。

浴室

浴室は高温多湿な環境が長時間続くため、カビの温床になりやすい場所です。以下の対策を日常的に行い、カビの発生を防ぎましょう。

- 入浴後に冷水を壁や床にかけて温度を下げる

- スクイージーで壁面や床の水滴をしっかり取り除く

- 換気扇を最低1〜2時間は稼働させて湿気を排出する

- 週に1〜2回はカビ取り剤で壁や天井を清掃する

キッチン・シンク下

キッチン周辺は水気や油汚れが多く、特にシンク下は通気が悪いためカビが発生しやすい場所です。以下の対策を心がけましょう。

- 調理中や後には換気扇を使用し、湿気や油分をこもらせない

- 排水口やパッキン周りは週1回以上清掃する

- シンク下には除湿剤を置き、月に1回は扉を開けて換気する

エアコン

エアコン内部は、冷房時の結露によって湿気がこもりやすく、カビが繁殖しやすい構造です。カビ臭の原因にもなるため、以下の対策を定期的に行いましょう。

- 冷房使用後は送風モードで内部をしっかり乾燥させる

- フィルターは2週間に1回の頻度で掃除する

- 年1回は専門業者に依頼して分解洗浄を行う

押し入れ・クローゼット

通気が悪く湿気がこもりやすい押し入れやクローゼットも、カビの発生しやすい空間です。収納方法を工夫し、定期的なケアを行いましょう。

- すのこを敷いて空気が循環するスペースを確保する

- 収納時には乾燥剤を併用し、特に衣類や布団の湿気に注意する

- 衣替えのタイミングで棚の内部をアルコールで拭き取る

カビが発生したときの正しい除去方法

軽度のカビ(表面)

以下の手順で除去します:

- 換気をしながらゴム手袋・マスクを着用

- カビ部分に塩素系カビ取り剤を噴霧し、5〜10分放置

- 乾いた布で拭き取り、水拭きで仕上げ

ナチュラルクリーニング

刺激の少ない方法として、以下の組み合わせが有効です:

- 重曹+水:研磨・消臭・油汚れにも

- クエン酸+水:水垢・石けんカスに効果的

- アルコールスプレー:カビの再発防止に

根が深い・範囲が広い場合は専門業者へ

壁紙裏、床下、天井裏など見えない箇所にカビが進行している場合は、自己処理では不十分です。除去だけでなく、カビ再発防止処理(防カビコーティング)を行う業者を選ぶと効果的です。

防カビ・除カビに役立つおすすめアイテム

市販の防カビアイテム

人気商品には次のようなものがあります:

- ドライペット(除湿剤)

- くん煙タイプの防カビ剤(防カビくんなど)

- ジェルタイプの防カビスプレー

選ぶときのポイント

- 使用場所と湿度に合ったタイプか(密閉空間/開放空間)

- 有効成分の安全性(特に子ども・ペットがいる家庭)

- 消臭・抗菌などの付加機能があるか

よくある質問(FAQ)

Q. カビ対策で最も重要なのは何ですか?

A. 最も重要なのは湿度管理です。いかに湿度を下げ、空気の循環を保つかがカビ対策のカギとなります。

Q. 市販のカビ取り剤と業者、どちらが効果的?

A. 軽度であれば市販品で十分ですが、広範囲や内部まで進行している場合は業者による除去と防カビ処理が効果的です。

Q. カビの臭いを消すにはどうしたらいい?

A. カビの原因を除去した上で、活性炭や重曹などの消臭剤を使いましょう。エアコン内部が原因の場合は専門洗浄が必要です。

部屋のカビ対策まとめ

カビ対策は一時的な掃除だけではなく、「原因の理解」「湿度と空気の管理」「適切なアイテム活用」「必要に応じた専門対応」がそろって初めて、効果を発揮します。

毎日の小さな積み重ねが、大切な住まいと家族の健康を守る一歩になります。