窓枠に発生したカビ除去方法【液剤の選び方、サッシ・ゴムパッキンのカビ取り方法まとめ】

最終更新日:

窓枠カビは見た目が悪いだけでなく、アレルギーや喘息など健康被害の原因にもなります。特に黒カビは根を張って繁殖するため、市販の洗剤では落としにくく、放置するとリフォームが必要になることもあります。

実は、窓枠のカビは「結露による湿気」「換気不足」「素材の特性」が重なって発生します。特に木枠やゴムパッキンはカビ菌が根を張りやすく、市販の洗剤では表面しか落とせないことも多いのです。

この記事では、窓枠カビの正しい除去方法と洗剤の選び方、部位別の掃除手順、そして再発を防ぐための専門的な予防策を解説します。

「自分で落とすべきか」「業者に依頼すべきか」判断に迷う方にも、すぐに実践できる具体的な対処法をご紹介します。

カビドクターズ代表

牧平 幸

カビドクターズの代表・牧平 幸です。カビ取り5年の経験と、世界初の特許技術を用いて大阪・京都No.1の品質を目指して日々カビ取りと向き合っております。

代表のカビ取りへの想い目次

窓枠にカビが生える仕組みと主な原因

窓枠にカビが生えるのは、主に「湿度」「温度差」「栄養源(汚れやホコリ)」の3つが揃ったときです。

特に冬場や梅雨時期は、室内外の温度差によって窓ガラスに結露が発生します。この結露水が木材やゴムパッキンに染み込み、湿気を好むカビ菌が繁殖しやすい環境になります。

さらに、ホコリや手あかなどの有機物はカビの栄養源となります。換気不足や日当たりの悪さが加わると、窓枠は一気にカビの温床となってしまいます。

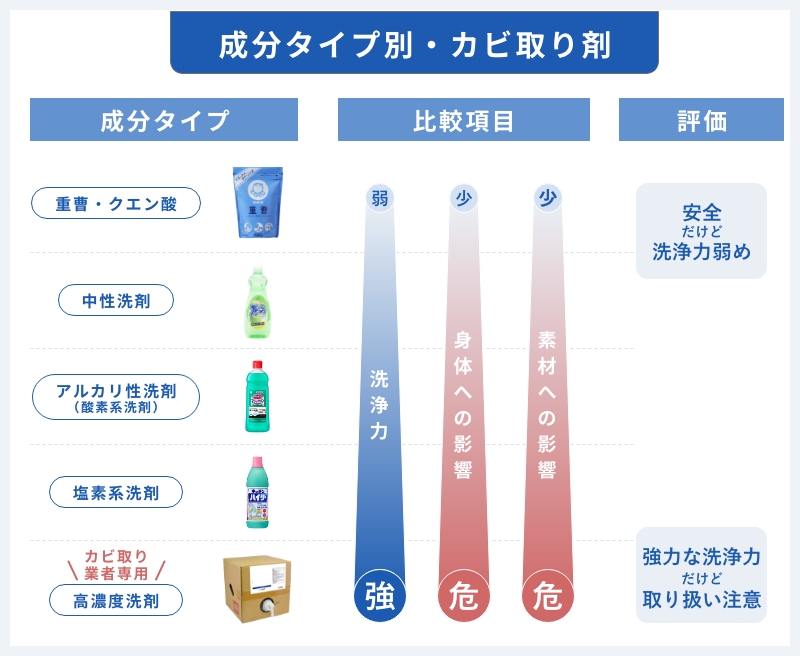

窓枠カビを落とすカビ取り液剤の種類・選び方

カビ取りでは「どの液剤を使うか」が効果を左右します。具体的には「成分による分類」と「液剤による分類」があります。

素材やカビの進行度に合わない薬剤を使うと、表面だけきれいに見えても菌糸が残り、短期間で再発することがあります。

また、木枠やゴムなど素材によっては、強い薬剤で劣化や変色を招くこともあるため注意が必要です。

局所的で色素が薄いカビは「中性洗剤」または「アルカリ性洗剤」

まだ黒ずみが浅く、表面に出てきたばかりのカビなら、中性洗剤やアルカリ性洗剤で十分落とせます。マイクロファイバークロスや柔らかいブラシで軽くこすれば、色素沈着前の段階ならきれいに除去できます。

特にアルカリ性洗剤は、皮脂や手あかなどの有機物を分解する作用があるため、カビの栄養源を取り除く効果も期待できます。

広範囲で真っ黒に繁殖したカビは「塩素系洗剤」

ゴムパッキンやサッシに黒カビが広がっている場合は、塩素系漂白剤を使用します。塩素系はカビの細胞壁を破壊し、菌糸まで根本的に殺菌できるため、重度のカビに最も効果的です。

ただし、塩素は強力なため必ず手袋とマスクを着用し、十分に換気した環境で使用してください。木材など吸水性の高い素材に使うと変色や劣化を招く恐れがあるため、対象素材を確認してから使用しましょう。

【場所別】窓枠のカビを落とす方法

窓まわりのカビは「ゴムパッキン」「ガラス・網戸」「サッシ溝」と発生場所によって性質が異なります。素材ごとの特徴を理解し、適切な道具と薬剤を選ぶことで、安全かつ効果的に除去できます。ここでは部位別に詳しい手順を解説します。

ゴムパッキンのカビを落とす方法

事前に準備するもの

- ゴム手袋・マスク(塩素による手荒れ・吸入防止)

- 塩素系漂白剤(ジェルタイプ推奨。液だれ防止のため)

- キッチンペーパー・ラップ(湿布効果で薬剤を浸透させる)

- 歯ブラシ(細部の擦り落とし用)

- 消毒用エタノール(仕上げ殺菌と再発防止)

-

タオルで乾拭きしてほこり・水分を除去

表面にほこりや水分が残っていると薬剤が効きにくくなるため、作業前に必ず下準備を行います。

-

養生テープで「土手」を作る

液剤が流れ出さないよう、パッキンの周囲を囲うように養生します。これにより薬剤がしっかり浸透します。

-

ジェル状漂白剤を塗布し、ラップで密閉して2時間放置

ラップやキッチンペーパーを上から貼ることで乾燥を防ぎ、漂白剤がゴムの奥にまで浸透します。

-

漂白剤を洗い流し、アルコールで仕上げ除菌

塩素を残すと劣化や臭いの原因になるため、必ず水拭きで取り除きます。仕上げにエタノールをスプレーすることで再発防止効果が高まります。

窓ガラス・網戸のカビを落とす方法

事前に準備するもの

- 中性またはアルカリ性洗剤(軽度カビ用)

- バケツ(洗剤を希釈して使用)

- マイクロファイバークロス(ガラス用)

- メラミンスポンジ(網戸用。研磨力が強いため軽く使用)

- 消毒用エタノール(仕上げ殺菌用)

-

カビ取り液剤をバケツで薄め、クロスやスポンジを浸す

原液ではガラスにダメージを与える場合があるため、必ず希釈液を作って使用します。

-

ガラスはクロスで、網戸はスポンジで優しく拭き取る

力を入れすぎるとガラスに傷が入ったり、網戸が破れることがあるため「軽くなでる」程度に留めます。

-

仕上げにエタノールで除菌・乾拭き

アルコールで水分を飛ばすことで、再発しにくい環境を作ります。ガラス面は曇り防止にも効果的です。

サッシ(窓の溝)のカビを落とす方法

事前に準備するもの

- 古歯ブラシ(溝に入り込んだ汚れを掻き出す)

- ジェルタイプの塩素系洗剤(液だれ防止に最適)

- キッチンペーパー(狭い部分に薬剤を保持)

- 雑巾(拭き取り用)

- 消毒用エタノール(仕上げ用)

-

歯ブラシで砂やほこりを取り除く

異物が残っていると洗剤が効きにくいため、必ず先に乾いた状態で清掃します。

-

塩素系ジェル洗剤を塗布し、1時間程度放置

力を入れすぎ狭い溝に沿ってジェルを塗布し、汚れが浮き上がるまで待ちます。液だれしにくいため、浸透力が高いのがメリットです。るとガラスに傷が入ったり、網戸が破れることがあるため「軽くなでる」程度に留めます。

-

歯ブラシで再度擦り、浮いた汚れを落とす

放置後に浮いた黒カビを歯ブラシでしっかり除去します。ここでしっかり擦り取ることが重要です。

-

アルコールを吹きかけて乾拭きし、再発防止

水分が残ると再びカビが生えるため、アルコールで殺菌・速乾させて仕上げます。

カビを寄せつけない窓枠のカビ予防

[全体対策] サーキュレーターで空気を循環させ、温度差と湿気を均一化する

部屋の空気を循環させると結露が発生しにくくなり、窓枠の湿度を一定に保てます。エアコンの除湿機能と併用するとさらに効果的です。

[湿度対策] 毎日の換気で湿気をためない・結露をこまめに拭き取る

窓枠カビの最大要因は湿度です。朝晩の5〜10分換気や除湿器の活用、結露を吸水シートで素早く拭き取る習慣が予防の基本となります。

[汚れ対策] サッシや溝の汚れを定期的に掃除する

カビはホコリや汚れを栄養源とします。週1回程度、掃除機のノズルや歯ブラシで溝の汚れを吸い取るだけでも効果があります。

[温度対策] 断熱ガラス・断熱フィルム・断熱カーテンで外気との温度差を減らす

結露は室内外の温度差で発生します。断熱フィルムを窓に貼る、断熱カーテンを使用する、あるいは真空ガラス「スペーシア」に交換することで根本的に改善できます。

特にリフォームで窓を断熱仕様に変えると、カビ防止だけでなく光熱費削減の効果も期待できます。

窓枠のカビ取りを業者に依頼すべきケースと業者選びのポイント

窓枠のカビは軽度なら自分で掃除できますが、以下のようなケースでは専門業者に依頼したほうが安全で確実です。

- 自力では落とせないカビ(深く浸透した黒カビなど)

- 小さなお子様や高齢者がいる家庭で安全性を優先したい場合

- 賃貸や不動産価値を維持するための施工が必要な場合

業者を選ぶ際は、費用相場やおすすめカビ取り業者を参考にしてください。

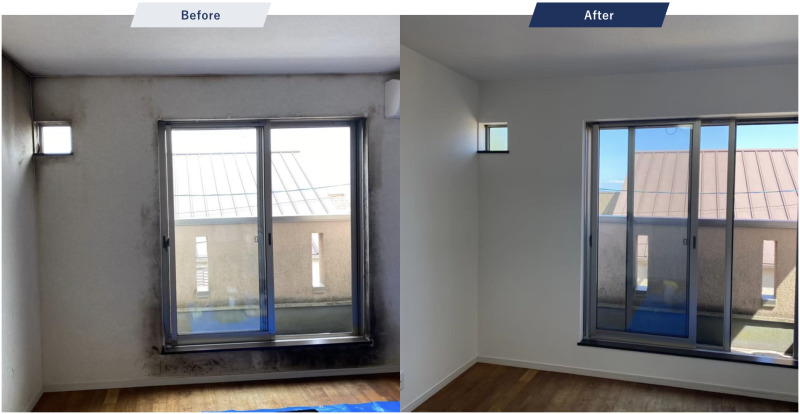

実際の窓枠カビ取り施工事例

カビドクターズでの窓枠カビ取り実績はこちらです。

建売で放置されていた窓枠のカビ取り・防カビ

| 施工施設 | 住宅 |

|---|---|

| 所在地 | 兵庫県神戸市 |

| 施工場所 | ドア上部 |

寝室など朝起きたら結露で濡れてる窓枠のカビ対策

| 施工施設 | 住宅 |

|---|---|

| 所在地 | 兵庫県神戸市 |

| 施工場所 | 洋室 |

窓枠のカビに関するよくある質問(FAQ)

- ピンクカビと黒カビの違いは?

- ピンクカビは酵母菌(ロドトルラ)です。湿度が高い場所に出やすく、赤〜ピンクのぬめりとして現れます。健康被害は少ないですが、放置すると広がって不衛生になります。黒カビは真菌(クラドスポリウム等)です。パッキンや木部に根を張って繁殖します。アレルギーや呼吸器への影響が指摘されています。拭き取りだけでは落ちにくく、塩素系漂白剤や専門施工が必要になることがあります。

- カビ取りに市販の洗剤はどこまで有効?

- 初期のピンクカビや表面の黒カビには、市販の洗剤が有効です。中性洗剤やエタノールで拭き取れます。一方、パッキンや木部に浸透した黒カビは再発しやすいです。効果が薄いと感じたら、無理にこすらず専門業者に相談してください。

- 業者依頼するとどのくらい時間がかかる?

- 窓枠1〜2か所なら、作業はおおむね1〜2時間です。広範囲や深部まで浸透している場合は半日〜1日かかります。防カビ施工や断熱ガラス交換も同時に行うと数日かかることがあります。事前に見積もりで時間と費用を確認すると安心です。

- 窓枠のカビは放置するとどうなる?

- 放置すると胞子が空気中に飛散し、カーテンや壁紙、エアコン内部にも広がります。黒カビはアレルギーや喘息、皮膚炎を引き起こす可能性があります。建材に浸透するとリフォームが必要になり、費用が高額になることがあります。早めに対処したほうが健康面・コスト面で有利です。

- 賃貸物件の窓枠にカビが出た場合、誰が費用を負担する?

- 原因によって費用負担が変わります。まずは管理会社や大家へ報告し、写真を残してください。火災保険や修繕費で対応できる場合もあります。詳しく知りたい方は『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)』をご覧ください。

まとめ

- 窓枠カビは「結露・換気不足・汚れ残り」が主因

- 軽度の窓枠カビはエタノール、頑固な黒カビは漂白剤で対応

- 窓枠カビの再発防止には換気・除湿・断熱リフォームが効果的

- 難しい場合や健康被害が心配なら業者依頼が安心

窓枠カビは放置すると健康被害やリフォーム費用につながるため、早めの対策が重要です。