お風呂の赤カビ・黒カビのカビ取り方法と防カビ対策

最終更新日:

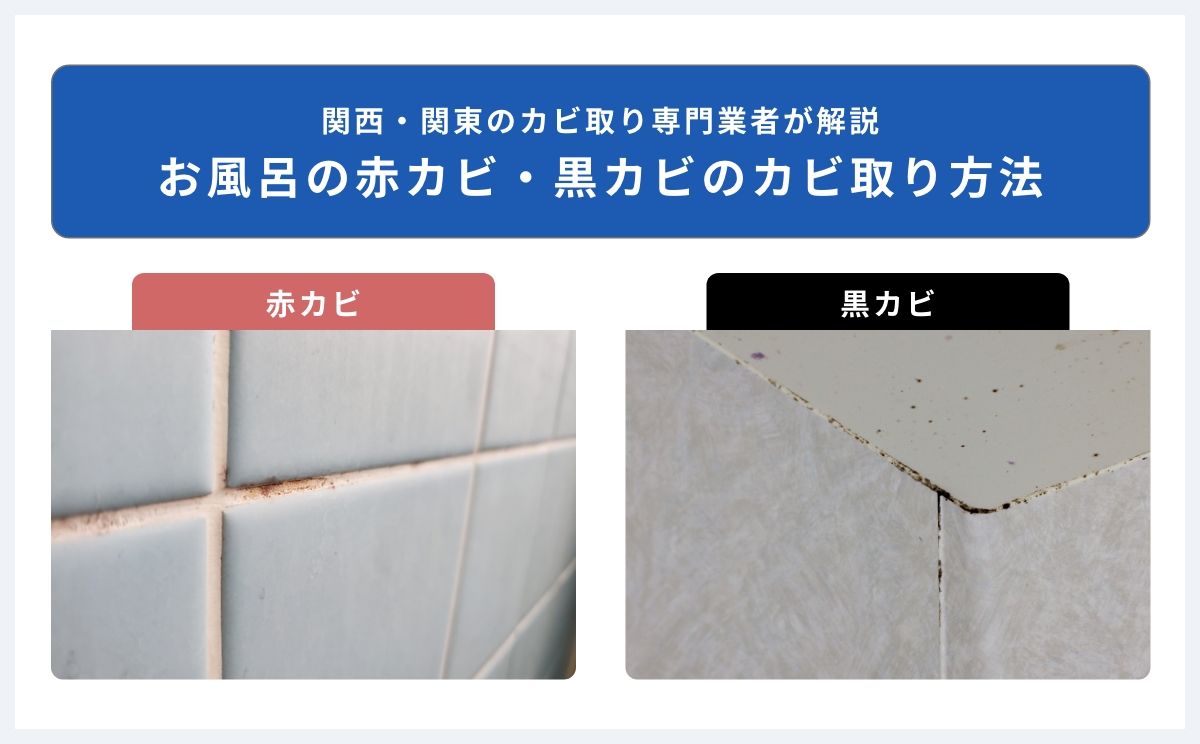

お風呂のゴムパッキンや床、天井に赤色・黒色の汚れが付着している――ほとんどの人が経験したことがあると思います。この赤色・黒色の汚れが赤カビ・黒カビになります。

カビは人にとって快適な環境で発生しやすいという特徴があり、また条件が揃うと2日で目に見えるまでに繁殖するほど繁殖力が強い生き物です。

さらに厄介なことに、カビは放置するとカビアレルギーの発症や、カビに有毒性がある場合はマイコトキシン中毒に発展する恐れがあるため、可能な限り早く除去する必要があります。

そこで、今回はお風呂に発生する赤カビ・黒カビの除去方法について、カビ取り・防カビ専門業者のカビドクターズ代表の牧平(まきひら)が徹底解説していきます。

カビドクターズ代表

牧平 幸

カビドクターズの代表・牧平 幸です。カビ取り5年の経験と、世界初の特許技術を用いて大阪・京都No.1の品質を目指して日々カビ取りと向き合っております。

代表のカビ取りへの想い目次

赤カビの正体はカビではなく酵母菌

赤カビは『ロドトルラ』と呼ばれる酵母菌が繁殖したもので、厳密にはカビではありません。そのため、赤カビに有毒性があるわけでもなく、またカビアレルギーが発症するおそれもありません。

ただ、ロドトルラの発生条件とカビの発生条件が非常に似ています。そのため「赤カビが発生する場所には黒カビが発生する」と言われており、赤カビを見つけたら対策する必要があります。

赤カビ・黒カビが発生する条件

全てのカビに共通しているカビの発生条件は下記の3つです。

▼ カビが発生する条件

- 温度:25〜30℃

- 湿度:60%〜

- 栄養分:皮脂、石鹸カス、髪の毛

特に温度と湿度はカビの発生に大きく影響し、文部科学省のデータによれば、温度25度で湿度75%を超えると急激に繁殖が早まり、湿度90%を超えるとわずか2日で目に見えるほどカビが繁殖するといわれています。

実際に入浴中のお風呂の湿度は90%を超え、入浴していない時間帯でも湿度65%は超えるので、お風呂はカビの繁殖に最新の注意を払う必要があります。

カビ取り液剤の基礎知識

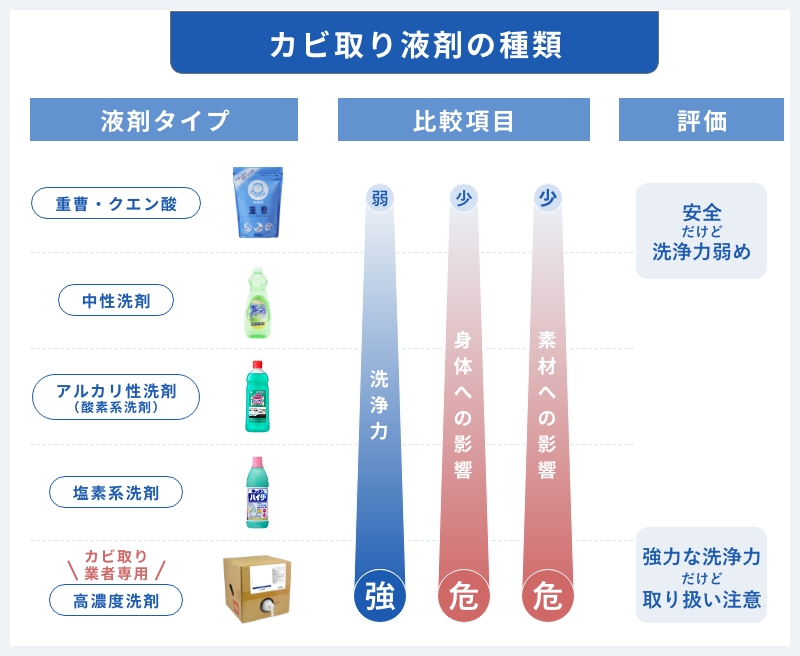

本題のお風呂の赤カビ・黒カビを落とす方法について解説する前に、カビ取り液剤の基礎知識に触れておきます。

カビ取り液剤を液剤の種類で分類すると5種類に分けられます。

カビ取り液剤の基本的な考え方は「洗浄力が強ければ強いほど、身体・素材へ悪影響をもたらす恐れがある」です。

お風呂で注意すべき素材

カビ取り液剤を使用する場所によって、身体への影響を考慮したり、またカビ取り液剤を塗布する場所(素材)によっては、素材を傷めてしまう恐れがあるため、カビ取りする場所によって適切に選ぶ必要があります。

幸いなことに、お風呂内の素材で注意すべき箇所は少ないので、素材への配慮する箇所は少ないです。

塩素系洗剤使用後、2時間は空ける

塩素系洗剤は、洗浄力として強力な反面、長時間吸い込み続けると身体へ悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、塩素系洗剤の使用量にもよりますが、最低でも洗い流した後、2時間ほどは空けることをおすすめします。

お風呂の赤カビ・黒カビを落とす方法

それでは赤カビ・黒カビの落とし方についてそれぞれ解説していきます。なお、カビ取り時はカビ取り液剤を使用する素材によって変える必要があるため、今回お伝えする方法はあくまでお風呂に限定したカビ取り方法だということはご承知おきくださいませ。

| 液剤種類 | 具体的な商品 |

|---|---|

| アルカリ性洗剤 (酸素系洗剤) |

カビキラー |

赤カビにおすすめな液剤・落とし方

まず、赤カビ(ロドトルラ)は根を張らないため、簡単に落とすことができます。重曹・クエン酸でも落とすことができるので、家にある汚れ落としを使用していただければ問題ありません。

ただし赤カビを落とす際の注意点として、赤カビは少しでも洗い残しがあると再繁殖してしまいます。赤カビは簡単に除去できる反面、繁殖力は以上に強いです。そのため、赤カビ取りは洗い残しがないよう気をつけましょう。

表面の黒カビにおすすめなカビ取り液剤・落とし方

表面の黒カビは塩素系洗剤を使用すれば比較的簡単に落とすことができます。塩素系洗剤の中でも次亜塩素酸ナトリウムの塩素濃度が5〜6%のキッチンハイターを薄めて使用するのがおすすめです。

| 液剤種類 | 具体的な商品 |

|---|---|

| 塩素系洗剤 | キッチンハイター |

キッチンハイターキャップ1杯に対して、水500mlで薄めることで、身体・素材に対して安全性を確保しつつ黒カビを落とすことができます。

水で薄めたキッチンハイターをカビ発生箇所に塗布し、10分ほど放置しましょう。その上でゴシゴシ擦らずに丁寧に拭き取るようにしてカビ取り液剤を落とし、最後に水で洗い流しましょう。

カビを取るためにゴシゴシしたくなる気持ちは分かりますが、カビは強く擦れば擦るほどカビ胞子が空間全体に飛散し、カビ発生箇所を増やしてしまう可能性があります。

カビ取りを行う際の原則は「高濃度のカビ取り液剤を塗布し、長時間放置して浸透させ、丁寧に拭き取る」です。そのためゴシゴシ擦ることは絶対にやめましょう。

頑固な黒カビにおすすめなカビ取り液剤・落とし方

- キッチンハイター

- 片栗粉

頑固な黒カビに用いる液剤もキッチンハイターですが、水の代わりに片栗粉で薄めたオリジナルジェルカビ取り液剤を使用します。キッチンハイターと片栗粉の分量はキッチンハイター20gに対して片栗粉を1g入れます。

上述したカビ取りの原則に則れば、粘着性があればあるほどカビに対して長時間液剤を塗布することができるので、カビの根本にまで浸透させ、頑固な黒カビを落とすことができます。

頑固な黒カビ用オリジナルカビ取り液剤を作成

キッチンハイター20mlに対して片栗粉1gを入れて混ぜます。20回ほど混ぜ、ジェル状に固まってきたら完成です。固まり具合によって分量を調整してください。

オリジナルカビ取り液剤を塗布

手順01で作成したオリジナルカビ取り液剤を、カビ発生箇所に塗布します。カビの発生範囲にもよりますが、範囲が狭ければ使い捨て歯ブラシ、範囲が広ければヘラ等で十分に塗りましょう。

塗った後は30分〜60分ほど放置してください。

水で洗い流し

カビ取り液剤を30分〜60分放置した後、水で十分に洗い流しましょう。洗い流してもカビが残っている場合は、手順02をもう一度取り組んでみてください。

なお、手順02を2回取り組んでも落ちない場合は、キッチンハイターが古い可能性があるので、新しいキッチンハイターに変えて試してください。

お風呂の赤カビ・黒カビを落とす際に注意すべき点

頑固な黒カビに古いキッチンハイターを使用しない

キッチンハイターは開封後、カビ取りの主成分である次亜塩素酸ナトリウムが空気中に飛んでいってしまい日々塩素濃度が薄まってしまいます。開封後、6ヶ月経過すると濃度が激減してしまうため、目安として6ヶ月以上経過しているキッチンハイターは黒カビに使用しないでくださいませ。

忘れてはいけない防カビ対策

お風呂の防カビ対策は、清潔な環境を保つための必須条件です。赤カビや黒カビは放置すれば健康被害を引き起こす可能性があるため、適切な対策を日常に取り入れる必要があります。以下の方法を実践すれば、カビの発生を効果的に防止できます。

徹底した換気で湿気を排除する

入浴後は必ず換気扇を回し続け、湿気を完全に排出します。窓がある場合は開放して空気を循環させることが効果的です。これにより、カビが繁殖する湿度条件を根本から断ち切ることができます。

水滴を見逃さず拭き取る

お風呂場に残った水分は、カビの温床になります。床や壁、ゴムパッキンなど、隅々まで水滴を拭き取ることで湿気を除去し、カビの発生を防ぎます。この作業は簡単でありながら最も効果的な防カビ対策です。

防カビスプレーを積極的に使用する

市販の防カビスプレーを週に1回以上使用することで、カビの発生リスクを大幅に軽減できます。特に天井やゴムパッキン、タイルの目地など、カビが発生しやすい箇所への使用が重要です。

定期的な清掃でカビの栄養源を排除する

皮脂や石鹸カス、髪の毛などのカビの栄養源を取り除くため、週に1回はお風呂全体を洗剤で清掃します。こびりついた汚れを残さないよう、丁寧な清掃を徹底してください。

防カビグッズを活用する

揮発性の防カビ剤を天井に設置することで、見えない箇所までカビ対策を施せます。交換時期を守り、効果が持続するよう定期的にメンテナンスしましょう。

お風呂の赤カビ・黒カビについてよくある質問

Q1: 赤カビと黒カビの違いは?

A1: 赤カビは「ロドトルラ」という酵母菌で、カビとは異なります。一方、黒カビは「クラドスポリウム」などの本物のカビで、アレルギーや健康被害の原因となります。

Q2: 赤カビや黒カビはなぜ発生するのですか?

A2: 湿度が60%以上、温度が25〜30℃、皮脂や石鹸カスといった栄養源が揃うと発生します。お風呂はこれらの条件が整いやすいため、カビが発生しやすい環境です。

Q3: 防カビスプレーを使ってもカビが発生する理由は?

A3: 防カビスプレーは予防が目的であり、既に発生したカビを除去する効果はありません。発生しているカビには専用のカビ取り剤を使用する必要があります。

Q4: 黒カビは完全に取り除けますか?

A4: 黒カビは根を深く張るため、専用の塩素系洗剤を使用して丁寧に処理すれば除去できます。頑固な黒カビには、片栗粉と塩素系洗剤を混ぜたジェル状のカビ取り剤が有効です。

Q5: お風呂を清潔に保つための最善策は何ですか?

A5: 湿度を下げる換気、カビの栄養源を取り除く清掃、防カビスプレーや防カビグッズの活用を組み合わせることで、カビの発生を防ぐことが可能です。